8月12日,围绕《王者荣耀》匹配机制的诉讼案在深圳开庭。这场缘起于一位青岛律师质疑王者匹配机制的案件,被戏称为“中国游戏算法诉讼第一案”。如今,当庭辩的喧闹逐渐平息,真正留下的争议究竟是什么?

情绪裹挟下的流量攀升

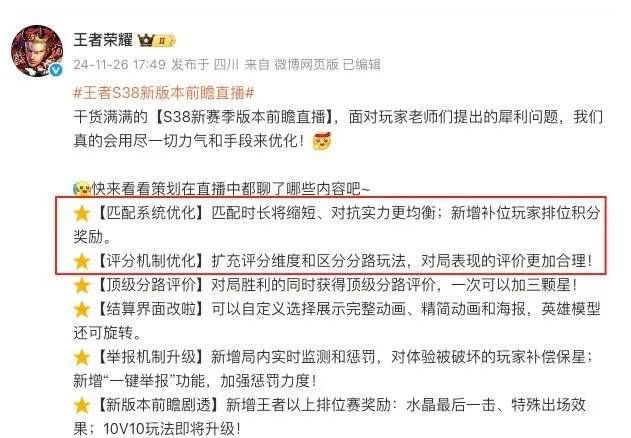

去年6月,这位律师在抖音发布视频,宣布起诉《王者荣耀》,指控其匹配机制不透明、“操控胜率”。随后数月,她接连发布超过20条相关视频,内容充满“连输五把”、“连胜后被系统制裁”等情绪强烈的表述。

这些内容精准击中大量玩家的痛点,迅速引发共鸣。至今,她的粉丝数从四千余人一路攀升至二十万以上。许多玩家在评论区宣泄着自己的游戏经历,律师则成功将这种集体情绪转化为个人影响力,也为后续对游戏厂商的“网暴”埋下伏笔。

从舆论到法庭:指控与证据之间的距离

当事件从情绪主导的舆论场进入讲究事实与证据的法庭,局面发生了转变。

据报道,庭审中律师的核心诉求是要求腾讯公开匹配机制算法,并以《消费者权益保护法》中的知情权作为法律依据。但她的陈述多集中于主观感受,如“隐约觉得不公”,未能提供扎实证据证明其权益受到实质侵害。

腾讯则出示数据予以反驳。他们随机展示多位玩家的真实胜率,其中有的高达88.3%,有的达到76.1%,均远高于50%,以此辩驳“系统强制控制胜率”的说法。

另外,围绕本案的一个关键争议:消费者的知情权究竟可以延伸到什么程度?

有专家指出,匹配机制的基本逻辑(如是否随机、依据哪些因素)属于企业可说明的范畴,但其背后经长期迭代、投入高昂研发成本的核心算法,通常被视为“商业秘密”,并不在无限知情权的覆盖范围内。

律师邓哲对此比喻:消费者有权知道网约车的计费规则和车辆信息,但无权要求平台公开实时调度算法和区域车辆数据。事实上,《王者荣耀》此前也一直有对匹配机制做出过相关披露和解释。

风波过后:流量的胜利与理性的回望

尽管判决尚未出炉,但这位律师在庭审后迅速创建媒体群、开启直播分享“进展”,单日涨粉超过12万。这场诉讼为她带来了可观的流量回报。

而事件似乎并未改变任何实质性内容,只留下一个关于情绪、流量与法律碰撞的样本。它清晰地呈现了后真相时代的一种现象:情绪的输出往往比事实更容易撬动关注。但当喧哗散去,法律仍须回归事实与证据的轨道。无论判决结果如何,此案都已成了一次关于理性边界与情绪极限的公共演示。

Copyright 2024 c7娱乐官方下载-C7 娱乐-C7 GAME All Rights by c7